泛户外生活美学发展有它特定的时代契机。中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。同时,党的十九大报告也为我们国家下一步的发展提出了新的目标:到本世纪中叶,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。当不断实现“人民对美好生活的向往”成为新时代的主旋律和最强音时,以生活为本体和内容,以发现现实生活中的审美价值为出发点,以增进民众的幸福指数为根本目标的生活美学备受瞩目、大有可为。“生活美学”是助力美好生活的重要途径,发现生活之美,提升美好生活,是“生活美学”的终极目标。

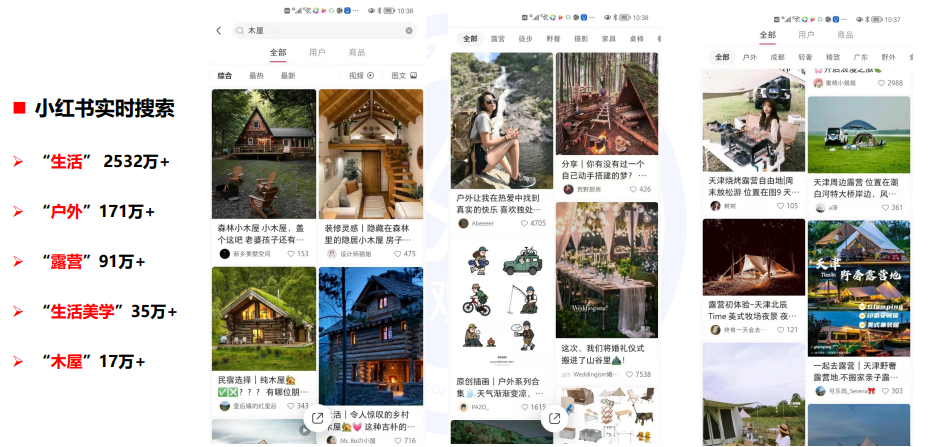

今天,泛户外产业已经迎来了一个生活美学的时代。经过检索统计,在主流自媒体平台“小红书”APP上,关于泛户外产业的相关关键词都有巨大的搜索量和流量。比如,关于“生活”的笔记内容达到2500万家的浏览量,关于“户外”关键词内容的浏览量达到171万家,搜索“露营”相关笔记接近百万家,搜索“生活美学”相关笔记也达到了35万+。从这个角度来说,泛户外生活的美好图景已经从梦想照进了现实,呈现在我们面前。

首先要提到几个概念。

休闲:指人们利用非工作时间,将自己从工作、家庭、城市生活环境中摆脱出来,为了放松心情、转换工作压力、开拓视野,参与可以自由发挥创造力的任何社会活动的总称。

户外休闲:指以休闲为目的,以乡野空间和荒野空间为主要活动场所,以非竞技性的户外运动形式和内容而进行的休闲活动。户外休闲亲山近水,可以满足个体回归自然的愿望和寻根情结。户外休闲不是一种简单的体育运动,是一种融休闲、娱乐及健身于一体的集体项目群;也不同于中国传统的旅游方式,而是一种把旅游、运动、教育、文化、人际交流紧密结合起来的生活方式。

生活美学:是一种艺术审美的消费观、生活观和生命观;消费体验、生活追求、生命价值和审美判断不再是”功能实用化“,而是”艺术生活化“(美即生活)、”生活艺术化“(生活是美)、”生命空灵化“(里外一体)三化的结合。

户外休闲生活美学:与生活美学很像,从字面意思来看,就是在户外感受自然与生命的融合,将生活之美延伸至户外,提高户外休闲生活的质感,承载了一种全新的生活方式与态度。

我们在2005年最早提出了泛户外的概念。当时的户外运动是一种小众运动, 户外用品、户外产业受众较少,无法把规模做大。为了拓宽产业规模,所以提出了面向更广泛人群的“泛户外”的概念,旨在扩大户外运动参与人口,提供、覆盖更广泛的产品和服务,提升户外运动产业空间。当时的概念提出其实是从供给侧带动需求端发展的角度提出。但是现在,泛户外发展的环境已经发生了翻天覆地的变化。泛户外产业已经从供给侧走向需求侧,成为我们美好生活品质的重要组成部分。当我们从生活美学的角度去审视泛户外运动,就会发现其存在的重要美学价值。从美学角度来说,泛户外运动就是将自然和生命的融合之美延伸到户外场景,提高户外运动的质感,从而承载和传递一种全新的户外生活方式和生活的态度。

户外运动产业是经济和社会发展到一定历史阶段的经济现象和社会现象。从20世纪50年代开始,我国的山地户外运动经历了三个发展阶段:科考探险阶段(始于1950年代)、专业赛事阶段(1980年代)、全民健身阶段(1990年代)、融合发展阶段(2010年代)、泛户外高质量发展阶段(19大以来)。户外运动从早期的科幻探险,到现在的高质量发展,休闲的属性越来越强,探险的属性有所下降。从探险到休闲,户外运动逐渐从一种小众形成了一个不同梯次的消费空间。

到今天,泛户外已经形成了一个赛道足够多,坡度足够长,粘性足够大和韧性足够强的一个判断格局。泛户外运动业态跟经济社会的发展阶段有严密的对应关系,经济社会发展的不同阶段伴随着户外生活的业态是不一样的。户外运动不是一个单独的项目,而是一个项目群,涵盖了水陆空以及冰雪等气候资源所承载的形形色色、非常丰富的运动游憩机会。当下中国进入到一个非常重要的发展阶段,即人均GDP已经突破了一万美元,已经形成涵盖滑雪,潜水,攀岩,越野、探洞、划艇、自驾等多种业态在内的,“多元边界、多元场景”户外运动方式。特别是随着疫情影响,游客出行的“后备箱经济”为泛户外发展提供了非常好的人群对接,即中国的自驾游人群就是中国中产阶级的一个精准群体,而这些人群所对应的恰恰就是泛户外运动的主要人群。从这个业态的角度来看,它已经形成了一个体育产业、或者说泛户外产业的一个谱系。

景观的外部特征,或者水体、陆地的任一特定区域的特征,都不能成为户外游憩资源。正是自然特征和人运用自然特征的能力与欲望的结合,才构成一种户外游憩资源,否则所谓的资源只不过是无意义的岩石、土壤和树木的叠加(Clawson and Knetsch,1966)。正是我们拥有的自然资源和运用资源的欲望和能力的叠加,才形成了当下我们的整个泛户外生活。中国的传统文化中有动静结合、天人合一的说法,这也是一种人与自然和谐相处的非常好的生活方式,这里就可以用“场景”的概念来体现它。

场景的本质就是对用户时间的占有。场景时代的来临,新的户外运动业态,伴随着新链接的洞察;新的户外运动体验,伴随着新场景的创造;新的体育生活方式,伴随着新品类的流行。从这个角度看,户外运动的空间是非常广阔的。基于陆地、水域和空域三大户外运动载体空间,引入时间、交通工具和参与动机等细分标准,可开发出丰富多样的户外游憩机会及其对应的产品服务,给户外运动目的地和利益相关者提供广阔的技术创新和产品开发空间。在国内已经形成了“三亿人参与冰雪运动”、“三纵三横”山地运动布局、“两江两海”水上运动布局、“三圈三线”汽车摩托车运动布局、“200公里航空体育飞行圈”航空运动布局——泛户外矩阵空间非常广阔。

人们喜欢户外运动并不仅仅是喜欢运动本身,而是户外运动所创设的场景,以及在场景中自己浸润的情感和意志,投射的人格和品位。未来,户外运动不再仅仅用场地标识,甚至不以开展的项目定义,而是由一个又一个鲜活的运动场景来定义。泛户外运动的场景营造要把对的内容放到对的场景里,去产生对的效果。内在的场景除了原生态的情况之外,还要强调它的载体性,防御性,多元性,主题性,自在性,疗愈性,共享性和国际性。这样一些元素,是未来我们长期打造的非常重要的一个趋势。

从大数据的搜索量中可以看到,在五大户外运动项目中,冰雪运动的声量是最高的,这跟2022年中国冬奥会成功举办有关。其次是水上运动,夏季玩水成为非常重要的户外运动项目,像皮划艇这些是需要我们去关注的。从泛户外运动的动机来看,排在第一位的就是健康适能。新冠疫情唤醒户外运动内生需求,“泛户外场景是最佳的疗愈空间,泛户外运动是最好的防护疫苗”成基本共识。健康已经上升为美满生活的同义词。运动型的身体+健康的头脑需要通过长期自我优化获得,既不能用钱买也不能从其他人身上继承,只能去切身参与到户外运动中,去获得这样一种健康适能,去逃避喧嚣,去进行社会交往,去进行成就的追求和相关的探索,所以已经成为一种内生的需求。

泛户外生活美学产业是生活美学价值转化的结果,包括生活美学首端的生活及末端的美学,涉及到各行各业生产消费众多领域,其实质是文化产业高端能量和价值的制高点,具有动态多维的关联性、丰富性、发展性特质。

泛户外生活美学产业建立在美学经济理论基础上,但不能简单的定性为生活消费性产业,它是以美学价值的创造与增值为核心,为消费者提供具有深度体验与高感质力的产品与服务的新型产业形式与商业模式。

泛户外生活美学产业是以与人们日常生活密切相关的“衣、食、住、行、育、乐”等产业为基础,整合一二三产业的美学经济价值链体系,已经在体育、旅游、民宿、茶道、花道、公共艺术、建筑设计、甚至城市顶层设计领域铺展开来。发展泛户外生活美学产业是对“两山理论””美丽中国“”美丽乡村“”美好生活“”城市更新“等一系列国家重大战略的具体应用和落实。它跟我们幸福产业的每一个产业业态之间都有非常好的串联借口。在这样的背景之下,泛户外产业发展的空间是非常庞大的。

首先从运动最本质的功能来说,它有自然质功能,就是强身健体,它有结构质功能,它带来的相关场景的改变,营造出来的原生场景,仿生场景和工程场景,能够带给我们跟传统的休闲旅游不一样的体验,它会成为深度休闲、沉浸式体验的最佳载体,成为教育“双减”背景之下的一个教育端口,一个新的赛道,成为我们整个城市更新之后营造城空间、营造城市美学、营造美好型文化型城市的一个端口,也将成为生态文明时代,文化旅游发展的非常重要的生态道具。所以,泛户外成为了诗和远方的空间,成为身心赋能的平台,成为资源整合的载体,成为幸福产业的赛道。它从一种生活的、生产的工具,到生活的玩具,到生产的道具,形成了一个完美的闭环。

总结起来,泛户外运动具有三大功能,三种场景,三重境界和三条赛道。在这样一个背景之下展望,会发现泛户外发展需要我们从天时地利人和的角度去做进一步的顶层设计和微观的落地。从顺天时的角度,我们要与时俱进主动融入到经济社会新格局;从谋地利的角度,我们要审慎包容构建泛户外休闲空间新基建;从求人和的角度,我们要因势利导培育泛户外休闲人口新需求;从促发展的角度,我们要提质增效,升华泛户外休闲产业新能级。最终通过泛户外运动,构建泛户外友好型家庭,泛户外友好型社区,泛户外友好型城市,泛户外友好型社会,真正地把田园变成花园,把劳动变成运动,把空气变成人气,把节事变成故事,把青山变成金山,把颜值变成市值!