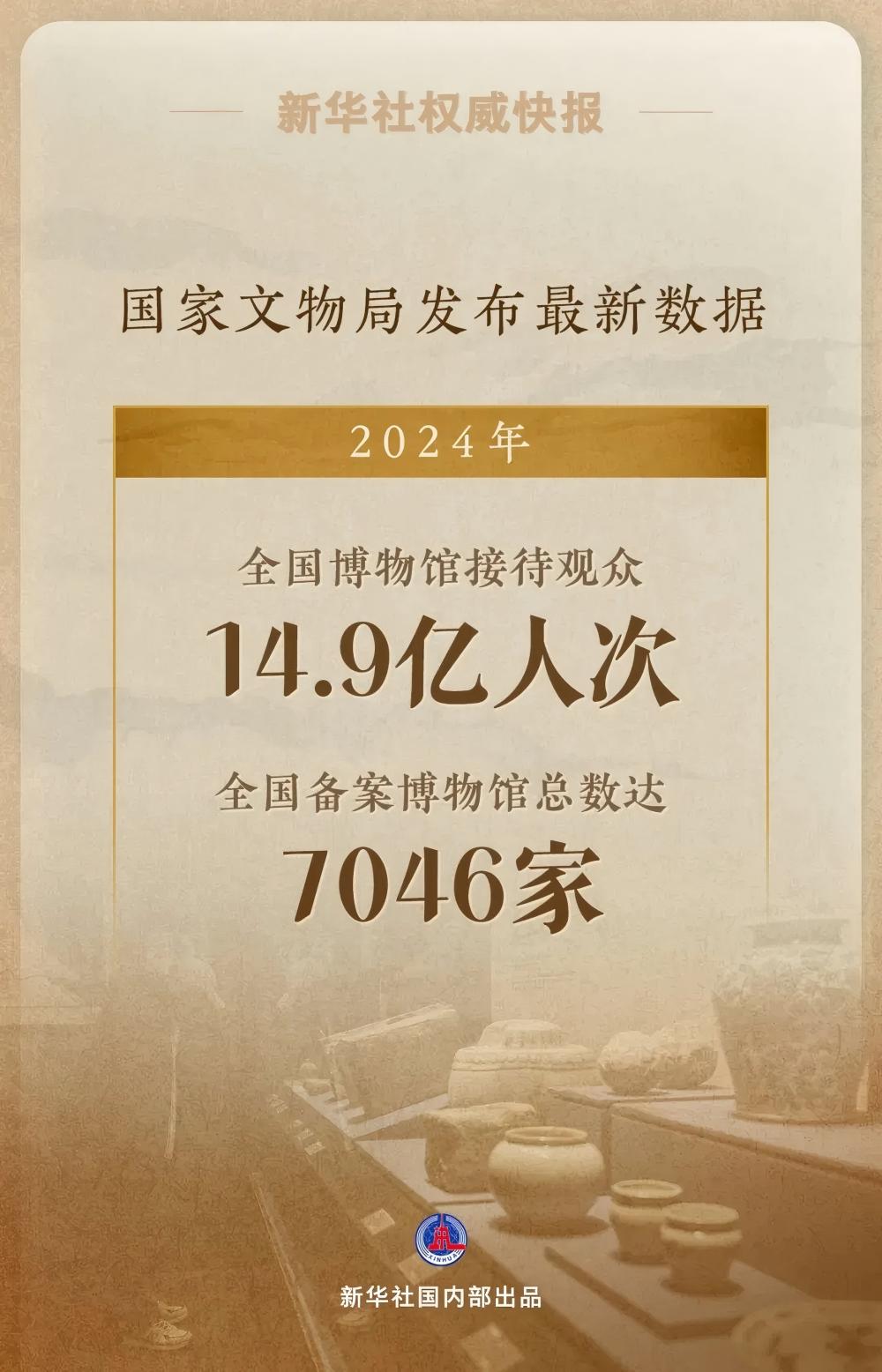

5月18日上午,2025年国际博物馆日中国主会场活动开幕式在北京大运河博物馆举行。开幕式上,国家文物局发布2024年我国博物馆事业发展最新数据。2024年全国博物馆举办陈列展览4.3万个、教育活动51.1万场,接待观众14.9亿人次。截至2024年底,全国备案博物馆总数达7046家,较上一年增加213家;实现每20万人拥有一家博物馆,博物馆免费开放率达91.46%。

@新华社

近年来,越来越多的人走进博物馆,爱上博物馆,掀起了“文博热”,原本总透着几分“严肃”的博物馆是成为了文旅“顶流打卡地”。以最近的五一小长假为例,全国博物馆接待观众超6000万人次,创历史新高。今年国际博物馆日的主题是“快速变化社会中的博物馆未来”。那么博物馆如何适应当今社会的快速变化,在未来持续促进文旅融合,发挥其独特的价值呢?

@摄图网

博物馆缘何成为热门目的地?

随着生活水平的提高,人们的目光逐渐超越有形的物质,更为关注精神层面的需求。

博物馆之所以能“出圈”,一方面在于它以多元视角挖掘文化内核,用贴近大众认知、契合青年审美的叙事方式,让沉默的文物开口讲述岁月故事。

另一方面,不断推陈出新的博物馆文创,也成为其破圈的重要引擎,在传统与现代的碰撞中,为文化传承注入鲜活生命力。

新时代,博物馆如何与旅游业发展相互助力,真正实现以文塑旅、以旅彰文?应以文物资源为根基,以创新服务为纽带,以数智赋能为动力,以跨界整合为拓展,推动文化与旅游深度融合、共生共荣。

筑牢文物保护与学术研究根基

坚守文物保护核心职能。以藏品安全为底线,结合科技手段推进文物保护体系化建设。通过预防性保护与抢救性保护结合,运用数字化技术实现文物价值的永久性留存,为后续研究、展示及数据共享奠定基础。例如甘肃省博物馆围绕黄河文明、丝绸之路文明等主题开展专题研究,挖掘文物间的内在联系,将学术成果转化为展览、文创等公共文化产品,强化地域文化标识。

深化学术研究驱动创新。秉持“学术立馆、科研强馆”理念,以课题项目为抓手,聚焦文物价值阐释。通过深入研究馆藏文物承载的历史内涵,为陈列展览、社会教育和文创开发提供理论支撑。

创新文旅供给与服务

构建复合型文化体验空间。突破传统展陈模式,将博物馆定位为集“参观学习、互动体验、休闲娱乐”于一体的公共文化空间。通过提升服务设施、推出多元化展览等满足公众多元需求,打造滋养民众心灵、培育情感认同、满足人们精神文化需求的主要场所。同时,博物馆浓缩城市进化的悠长文脉,可集中彰显地区风貌和城市魅力,是名副其实的城市客厅和闪亮的城市名片。

创新文化产品供给模式。例如,利用展览IP化,围绕馆藏特色打造主题展览,如以铜奔马为核心开发“神马来了”文化IP,通过沉浸式展陈和主题活动增强吸引力。推动文创产业化,。依托文物元素开发衍生产品,如“绿马”形象成为现象级文创,推动“博物馆热”向“旅游热”转化,形成“文物—展览—文创—传播”的消费闭环。打造教育场景化。设计研学线路、体验活动,将博物馆转化为互动式课堂,强化公众文化认同。

@摄图网

数智赋能推动沉浸化互动化

博物馆应注重科技融入以及互动体验,让文物“开口说话”。例如,借助AI技术,博物馆不再是单向输出文化知识的展厅,而成为激发观众参与感和创造力的乐园,使文物展示传播变成穿越时空的古今对话,使单向传播变成互动体验,使参观变成参与。

@摄图网

还有VR、AR、XR等技术,有效提升了观众体验,并创造了新的价值。博物馆通过数智赋能,从静态的展示空间转化为动态的文化体验场所,以更加丰富、鲜活的方式,连接过去、现在、未来,让文物说话,让历史说话,也让公众更能深入了解文物的内涵和价值。

@摄图网

凝聚多元业态协同发展合力

博物馆需要以开放的心态,广泛吸引社会力量支持、参与博物馆事业,深化国内多元合作交流和开放共享,积极促进各业态融合发展,努力营造有利于文博事业发展的良好外部环境。依托区域性联盟平台,在文物保护、展览策划、研学路线等领域开展跨馆合作,扩大区域文化品牌辐射范围。

打破行业壁垒,实现多行业互通有无、合作共赢,构建与政府职能部门、相关企事业单位、社会团体及各类媒体的良好关系,促进博物馆与教育、科技、旅游、商业、传媒、设计等跨界融合、协同驱动。通过“博物馆+商业”“博物馆+设计”的模式,让文化更加贴近百姓生活;以 “博物馆+传媒”“博物馆+数字化”等形式在更广阔的时空传播博物馆文化。