近年来,演出与旅行的交互碰撞正在重塑文旅消费图景,当演唱会、音乐节、实景演出等成为旅游目的地的流量引擎,这种全新的旅行方式已逐渐成为热潮。

@摄图网

01

为一场演出,奔赴一座城

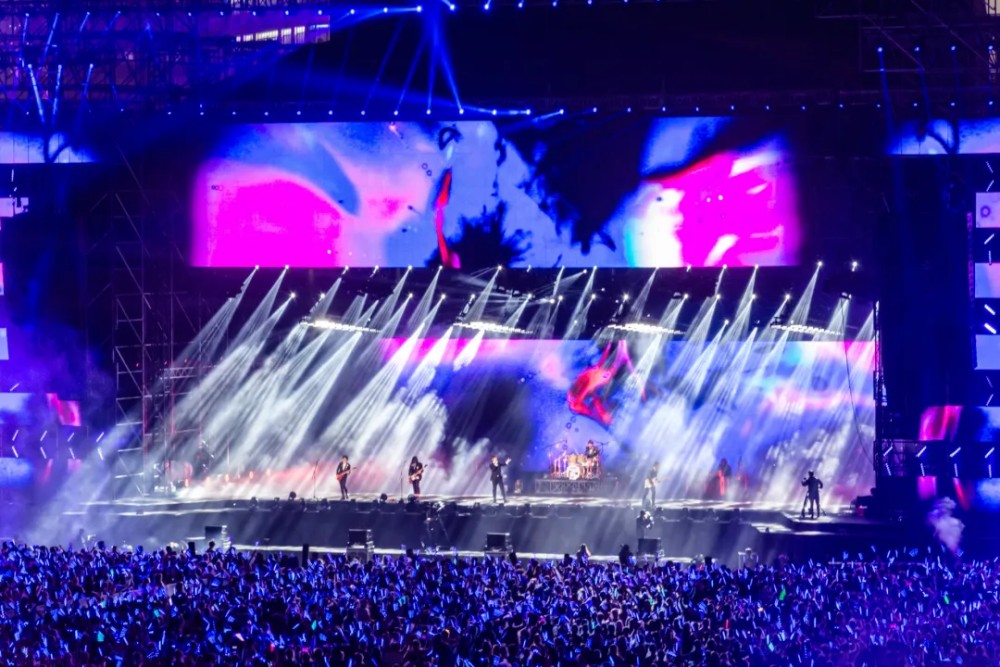

今年的“五一”假期堪称演出经济的“井喷季”。根据各大OTA平台数据显示,全国超23场音乐节轮番上演,甚至已不局限于传统的一线城市,在众多二三线城市也同步开唱,直接带动当地酒店的预定数量创新高,部分爆火的城市酒店预订甚至同比增长300%-400%。

“旅行计划基本围绕演唱会展开”“喜欢的音乐节办到哪,我就去哪玩”……如今,“跟着演出去旅行”不再只是一个口号、一种愿景,而是成为年轻消费群体文旅消费的新选择和新趋势。越来越多的年轻消费者将演出日程视为出行决策核心,行程规划从“观演半小时+停留两小时”进化为“提前3天+延后2天”的深度旅游模式。

演出经济的乘数效应正在重构文旅价值链。数据显示,演唱会门票消费对当地消费拉动可达1:4.8,即门票花费1元,同期周边消费4.8元,远超传统观光模式。越来越多消费者选择“早点来、晚点走”,在观演之余再来一场City Walk,不仅带动住宿、餐饮、交通、购物等系列消费,更是将单次观演转化为文旅复合式消费。

@摄图网

而在“演出+旅游”这一热潮的推动之下,如何促进文旅业从“流量经济”向“质量经济”转型,成为各旅游目的地的必修课。

02

打造演艺空间集聚区

具有较强产业关联度和协同效应的产业集聚区建设对于提升行业韧性和可持续发展有重要作用,以剧院剧场为锚点,聚合剧本创作、投资孵化、展演宣发、文旅消费等相关产业链环节,建设演艺产业园区、演艺剧场集聚区成为了城市推动演艺产业生态高质量发展的重要路径。

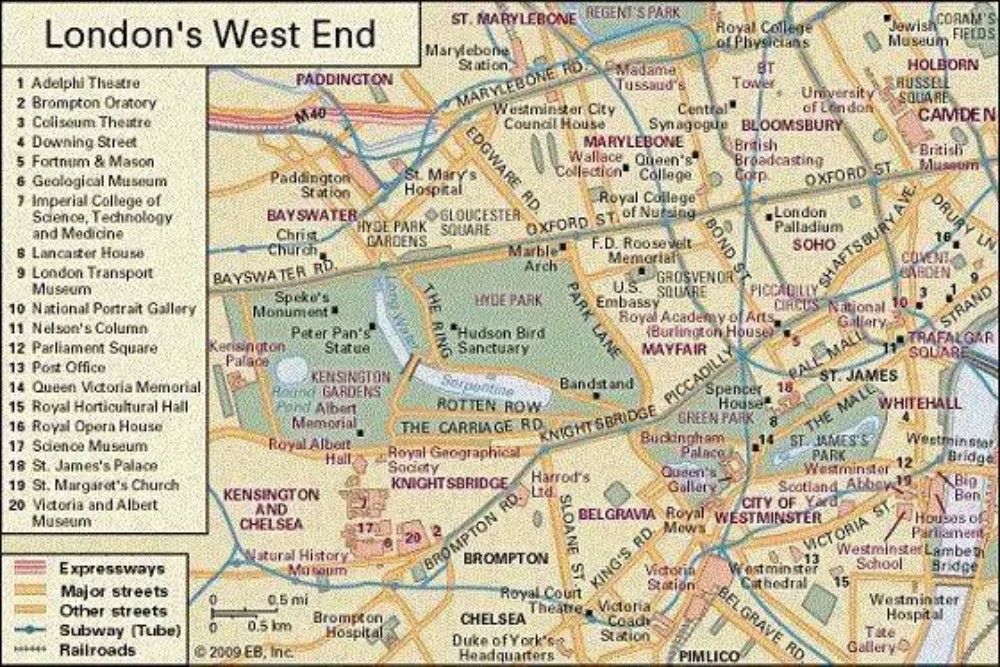

伦敦西区作为世界戏剧中心,不足1平方公里内有49家剧院,每年创作200部以上新剧,带动周边文旅消费,吸引观众1550万人次,贡献超110亿英镑经济收入;上海“演艺大世界”在1.5平方公里内汇聚26个专业剧场、44个演艺空间,年均演出超2万场,占全市经营性演出60%以上,是演艺项目首演首选地;金华横店影视城发挥产业优势,推出定制化体验项目,每年吸引6万人次体验,还有15个影视主题演艺项目,演出1200多场,参与游客达230多万人次。

伦敦西区剧院分布

@安妮在英国

03

争取头部演出资源

演出经济有“行走的GDP”之称,自带粉丝与话题流量,是一种具有“吃、住、行、游、购、娱”相关产业环节强烈聚集效应的文娱活动,与地方经济高度协同,其中明星演出的头部效应尤为突出,大热场次一票难求,跨城跨国观演带来的巨大文旅流量与经济效益拉开了各大城市争夺头部资源的序幕。

新加坡自2000年起致力于打造"亚洲活动和娱乐之都",2024年豪掷1.3亿元人民币拿下泰勒·斯威夫特东南亚站独家举办权,带动航班增加186%、住宿预订激增460%,创造4.32亿美元旅游收入。同时,成都作为西南音乐中心,凭借3500家音乐企业、6.45万音乐人才等产业优势,2023年吸引张学友连开9场演唱会,拉动旅游订单增长136%、综合收入超4.3亿元。海口则利用自贸港政策,2023年以周杰伦演唱会带动9.76亿元旅游收入,并为2024年侃爷演唱会提供配套服务,吸引超95%岛外观众,实现3.73亿元综合收入。

@摄图网

04

深度融合在地文化

文化是城市的灵魂,是城市内涵、品质、特色的重要标志,文旅演艺的生产过程其实就是文化记忆传承的过程,肩负着活跃地方文旅市场、形塑地域文化识别的重要使命。文旅演艺将厚重的历史文化进行舞台转码与艺术再现,让文化在精彩纷呈的演出中得到延续,并走向未来,重塑城市文化身份识别。

@凤凰网

以成都为例,依托老成都市井文化,打造了15公里“夜游锦江”水上游线,融合多种业态,形成新型文娱消费场景,自开放以来游客超3000万人次;郑州则将地域符号与沉浸式演艺结合,以只有河南·戏剧幻城展现河南文化,2023年观剧人次突破1200万;洛阳更是将沉浸式演艺与历史遗址等结合,推出多个项目,助力城市品牌传播。

@墙根网

演出经济应从“明星效应”转向“内容造血”,避免仅依赖明星IP与LED大屏的模式,而要挖掘城市独特文化,打造本土文化盛宴。如阿那亚的海边戏剧节、成都的《人间烟火剧场》,凭借内容吸引力获得成功。

同时,将流量转化为城市情感记忆,塑造良好旅游形象,可增强旅游吸引力。太原、厦门、济南等地通过特色服务提升歌迷体验,激发消费热情,实现从“为演出赴城”到“因演出恋城”的转变,形成持久竞争力。