土地规划与整治

专题研究

我国土地整治工作始于《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》(中发[1997]11号)

1998年,新修订的《土地管理法》中明确提出“国家鼓励土地整理”;

2006年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中指出“搞好土地整理”;

2008年,党的十七届三中全会要求“大规模实施土地整治”,土地整治逐步纳入国家层面的战略布局;

2015年,《中共中央关于国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出“大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设”,充分肯定了土地整治对保障国家粮食安全、转变农业发展方式、决胜全面小康的重要支撑与基础作用。

土地政策是立国之本,基于国家十三五规划研究。

(一)专题简介

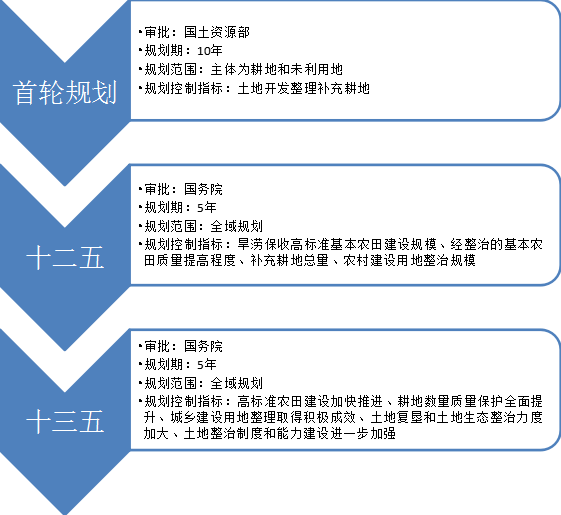

深入贯彻党中央、国务院的战略部署,紧密围绕全面建成小康社会新的目标要求,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,规范有序推进土地整治,促进“五化”同步发展,依据《土地管理法》,遵循《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《全国土地利用总体规划纲要(2006~2020年)》,编制《全国土地整治规划(2016~2020年)》)。

《规划》提出未来五年国家土地整治战略部署,确定土地整治的指导思想、基本原则、目标任务和方针政策,统筹安排各项土地整治活动和高标准农田建设任务,明确土地整治重点区域和重大工程,提出规划实施保障措施。《规划》是开展土地整治活动的基本依据和行动指南。

(二)专题概念

土地整治是指在一定区域内,按照土地利用总体规划、土地整治专项规划确定的目标和用途,有效整合与整理复垦开发活动相关的各类资金,共同投入项目区集中使用,并通过采取行政、经济、法律和工程技术措施,对田、水、路、林、村、房进行综合整治,以有效增加耕地面积,提高耕地质量及土地节约集约利用程度,为新农村建设和城乡统筹发展搭建平台。

土地规划指一国或一定地区范围内,按照经济发展的前景和需要,对土地的合理使用所作出的长期安排。旨在保证土地的利用能满足国民经济各部门按比例发展的要求。规划的依据是现有自然资源、技术资源和人力资源的分布和配置状况,务使土地得到充分、有效的利用,而不因人为的原因造成浪费。土地利用总体规划是在一定区域内,根据国家社会经济可持续发展的要求和自然、经济、社会条件,对土地的开发、利用、治理和保护在空间上、时间上所做的总体安排和布局。

(三)发展目标

1、高标准农田建设加快推进

2、耕地数量质量保护全面提升

3、城乡建设用地整理取得积极成效

4、土地复垦和土地生态整治力度加大

5、土地整治制度和能力建设进一步加强

(四)发展重点

1、实施藏粮于地战略 大力推进农用地整理

a)加快推进高标准农田建设

b)切实加强耕地数量保护和质量建设

c)实行耕地修复养护

d)推进其他农用地整理

2、围绕美丽乡村建设 规范开展农村建设用地整理

a)优化农村建设用地布局

b)推进农村闲置低效土地整理

c)稳妥推进城乡建设用地增减挂钩

3、落实节约优先战略 有序推进城镇工矿建设用地整理

a)积极推进城镇低效用地再开发

b)积极推进旧工矿用地改造

c)强化节地建设和生态建设

4、贯彻保护环境基本国策 积极推进土地复垦和土地生态整治

a)推进土地复垦

b)加强土地生态环境建设

5、突出区域特色 分区分类开展土地整治

a)区域土地整治方向

b)实施差别化土地整治

(一)研究成果

1、区域土地整治方向

东北地区:以高标准农田建设为主要方向,完善农田水利配套设施,增加有效耕地面积,提高耕地质量,建设生态良田,加强黑土地保护,建设粮食生产基地;禁止毁林、毁草开垦,对已开垦的林地、草原开展退耕还林还草;资源枯竭型城市要加快工矿废弃地复垦,促进城市转型发展。

京津冀鲁地区:以土地综合整治为主要方向,大力开展生态良田建设,改造盐碱地和中低产田,加强耕地质量建设,提高土地利用集约度;规范推进城乡建设用地增减挂钩,稳步开展城镇建设用地整理,优化城乡用地结构和布局。

晋豫地区:以恢复矿山生态环境为主要方向,重点加强工矿废弃地复垦、污染防治和采煤沉陷区治理;大力推进农用地整理,加强农田基础设施建设,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力;积极开展农村居民点整理,提高土地集约利用水平;开展小流域综合治理和风沙防治综合治理,重点开展山西黄土山地丘陵和豫西山地生态退耕,加强豫东黄河故道沙化土地治理。

苏浙沪地区:以建设用地整理为主要方向,大力推进城乡建设用地整理,优化用地结构布局,推动美丽宜居乡村建设,促进工业化、新型城镇化发展,率先实现现代化;积极开展农用地整理,建设集中连片、高产稳产良田;加强污染土地的治理改造,合理开展山地综合开发和沿海滩涂开发利用。不得以耕地占补平衡、低丘缓坡开发为名开垦林地。

湘鄂皖赣地区:以农用地整理为主要方向,完善农田配套设施,大规模建设旱涝保收高标准农田,积极开展生态良田建设;因地制宜开展农村居民点和零星闲散地综合整治,提高土地利用效率,改善农村人居环境;积极开展小流域综合治理,防治水土流失;拓展增减挂钩范围,支持革命老区、贫困地区精准扶贫、精准脱贫。

闽粤琼地区:以城乡建设用地整理为主要方向,积极推进旧城镇、旧厂房、旧村庄等低效用地改造开发,稳妥开展农村建设用地整理,优化城乡用地结构和布局,大力改善城乡人居环境,促进新型城镇化发展;加强珠江三角洲、福建沿海等地区污染土地的治理,合理开展山地综合开发,发展特色林果茶产业,增加农民收入。

西南地区:以建设生态安全屏障和提高农用地利用效益为主要方向,加强生态环境保护和修复,限制对生态环境脆弱地区的土地开发;将农田整理与陡坡退耕还林还草,以及荒漠化、石漠化治理等政策有效结合,加大基本农田建设力度,对山地丘陵区不宜退耕的缓坡耕地进行坡改梯;积极复垦损毁土地,改善生态环境。

青藏地区:以保护和改善区域生态环境为主要方向,在适宜耕种的地区,重点是西藏“一江两河”(雅鲁藏布江、拉萨河、年楚河)和青海省东部等地区开展生态农田建设,加强农田水利和生态设施建设,增强耕地抵御自然灾害的能力;加强草原保护建设,开展围栏封育和退化草原治理。防止过度开发,注重水源地保护。

西北地区:以改善和保护土地生态环境为主要方向,加强平原、旱塬和绿洲的耕地和基本农田建设,建设生态良田,大力发展节水灌溉,重点提高农田渠系利用系数和水资源利用率,防治土地盐碱化;坚持以水定地,因地制宜适度开发宜耕后备土地,限制对生态环境脆弱地区的土地开发,限制对灌木林地、草原开发。

2、实施差别化土地整治

不同区域土地整治对策。

平原区:支持粮食主产区和基本农田保护区建设,集中连片建设高标准农田,确保农田基础设施的配套和完善;合理引导土地流转,实现土地适度规模经营,提高农业生产效率;农田林网控制率宜不低于80%;加大耕地污染的防治力度,改善农田生态环境,提高粮食综合生产能力,促进农业现代化,保障国家粮食安全。

丘陵山地区:将土地整治与生态环境保护相结合,在开发中保护,在保护中开发,实现绿色发展。根据实际情况,适当放宽农田整理项目立项的连片面积规模标准,因地制宜确定新增耕地指标,强化通过改善农业生产条件和生态环境提高耕地质量;调整土地利用结构,加大退耕还林还草力度,加强荒山荒坡治理,防止水土流失;不得以耕地占补平衡、低丘缓坡开发为名开垦林地、草原;鼓励生态脆弱、经济落后、交通不便的地区,运用增减挂钩政策,合理引导移民搬迁,开展农村居民点整理复垦还林还耕还草和调整使用,将增减挂钩取得的收益按规定用于农村,促进新农村建设。

不同区位土地整治对策。

城镇空间:对城镇空间内的土地,纳入城市整体开发和管理,与中心城区进行整体规划和整治,加强城中村改造开发,鼓励建设新型居住社区;开展城乡结合部土地整治,优化用地结构布局,加强基础设施建设,改善人居环境,促进同城化、实现市民化。

农业空间:对农业空间内的土地,按照方便生产生活的原则,以促进农业现代化为目标,大力推进农用地整理;按照新农村建设的要求,切实搞好乡村规划,合理引导农民住宅相对集中建设,促进自然村落适度撤并,开展旧村庄整理复垦,提高土地利用效率。

生态空间:在生态空间范围内,开展土地整治活动应着重加强土地生态修复和建设,对依法划定的生态保护红线范围内的土地,实行严格保护,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变;对生态退化严重的区域,可按照自然恢复为主的原则开展土地整治和保护工程,提高退化土地生态系统的自我修复能力,遏制土地生态环境恶化趋势。

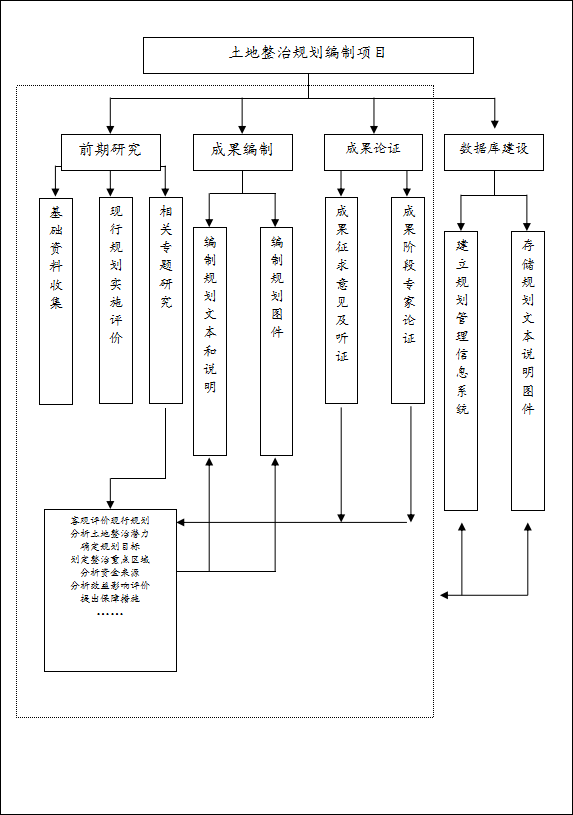

(二)土地规划技术路线

各级别(省,市州,区县旗,乡镇,村屯等)土地整治规划

城镇总体规划

概念规划

老旧城区改造规划

村庄规划