近年来,越来越多的艺术家将目光投向了乡村,不仅在乡村里居住、创作,更把他们的艺术作品与乡村环境和乡村生活紧密结合。艺术乡村化的本质,是艺术家为自己的艺术创作寻找特定主题、特定场所、特定手段的一种主动性的群体行为。当一群或大量艺术家集聚在乡村时,就成为了一种文化现象,制造出更大的影响力,推进乡村旅游的发展。乡村艺术化是乡村因为发展的需要,主动吸引艺术家前来或自发进行乡村的美化和改造。虽然这一举措目前在国内还并不多见,但是在乡村基础较好、艺术普及性强的国外和台湾地区,使用艺术的手段提升乡村的魅力和产业的价值,已经成为非常普遍的现象。

在乡村办艺术展是艺术乡村化的一种最简单直接的方式。在艺术界有一种模式是邀请一批艺术家云集乡村,在特定的时间地点、以特定的主题进行开放性设计作品展。前文说过,集群效应是新时期艺术产业一大特点,由于这一行业的特殊性,艺术家需要一个非常强大的平台来整合推广,并形成集群的优势,扩大影响力。在乡村办艺术展,既是艺术的集群效应的体现,也是对生态、环保、大地艺术等先锋话题的关注。

乡间艺术展的典型案例是日本越后妻有大地艺术三年展。越后妻有,地区面积约760平方公里,距离东京约2小时的火车车程,人口密度仅为东京的六分之一,共约7.5万人。其中65岁以上的人口占30%,老龄化问题严重。

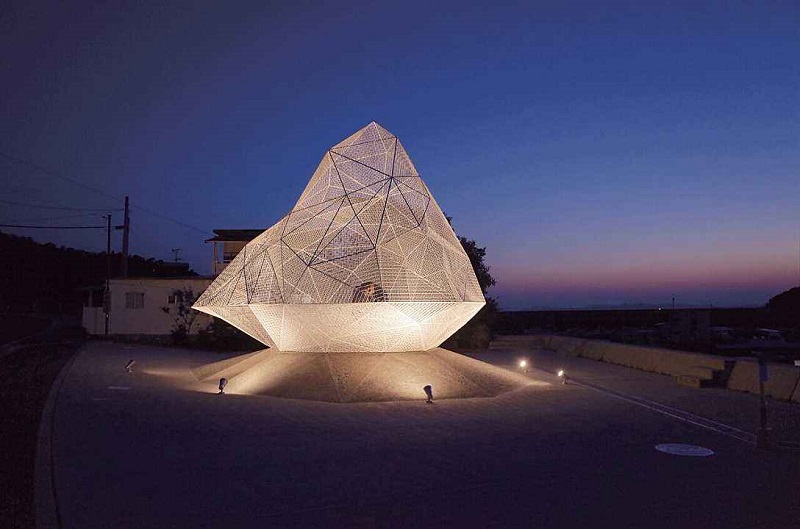

著名艺术策展人北川弗兰看中了这里的区位条件(东京周边)及优美的乡村环境,开始与当地政府合作,策划并参与越后妻有地区艺术计划。他决定每三年举办一届“越后妻有大地艺术三年展”。展览是以大地文化为命题作文的户外艺术作品展,企图通过艺术媒介引起人们对于“人与人、人与大地的关系”的反思。在北川先生的号召下,越来越多的国际知名艺术家加入到了三年展中。中国艺术家蔡国强、管怀宾也曾参加此展览。

三年展为越后妻有带来了十分宝贵的艺术财富,而且有效地改善了乡村风貌、乡村环境,提高了乡村的文化力。越后妻有地区的荒地、空屋、农田、河流、废弃学校甚至是本地村民等等,都可以成为艺术家展示创作的材料。与此同时,大地艺术节为越后妻有带来了极高附加值的经济效益,仅2009年来到越后妻有参观的旅游人数就达到37万。

在国内,与越后妻有艺术三年展类似的案例还有很多,其中包括卢杰和邱志杰策划的乡村项目“长征计划:行走中的视觉艺术”,顾名思义,在这个项目之中,他们要求国内外艺术家、策展人一同行走在1934-1935年红军撤退所经过的20多个地方,并在每个地方通过展览、自发性时间、论坛进行对话。还有纪录片导演吴文光策划的持续至今的项目“村民影像计划”,把摄影机交给农民,教授给他们基本的摄像知识,请他们用自己的眼睛记录和观察他们周围的农村生活。

吴文光——“村民影像计划”作品展

但同时,这种“暂居型”的“艺术下乡”也有着先天的弊端。对于乡村来说,它所带来的繁华是一时的、间断性的。据了解,越后妻有地区除了三年展展会期间,平时仍然少有人来。也就是说,集中的艺术展只是乡村的“强心剂”,药劲儿过了,机体又回复到原来的状态,没有发生根本性的改变。因此,这种模式对于资源较优越、区位条件较好的乡村来说,是乡村风貌的有力提升,更是极佳的宣传手段,但并不能改变乡村原本的发展机制。

“居留型”,意味着艺术家、艺术作品、艺术展长期地、群体性地固着在乡村,持续吸引参观者和游客、持续改变着乡村的生活。

我国某些地区也已经出现了“居留型艺术下乡”的尝试。在安徽碧山村,出现了艺术家主导的、对当地乡村进行艺术改造的“碧山计划”。艺术家将当地民宅改造为“猪栏酒吧”,以此为根据地,设计当地的路灯、改造当地的小学、组织集市活动……艺术家们还将这些思想和实践汇聚成书,在艺术界、学术界取得了较大的影响,当地也因此变得不再是一个普通寻常的乡村。同样在山西“许村”,以渠岩为首的艺术家长期深入乡村,不仅负责创作,同时还直接或间接地推动了一批对乡村产生影响和改变的项目。

猪栏酒吧

“居留型”的模式已经比“暂居型”在改变乡村方面有了长足的进步,乡村的功能得到补充、艺术磁极持久地发挥效用、废弃的民宅被应用、居民对乡村改造产生了主动性、居民经济收入得到提高。但是在乡村经济的根本构成——农业和农民方面,仍然没有太大的触动。

艺术不单是乡村的一个植入磁极,还应该与乡村发展共振。共振模式的根本是立足于乡村发展的现实需求,比如产业升级、环境风貌改造、旅游营销等等,实现农民、农业和农村的整体艺术化。世界各地有很多乡村,在艺术家的带动下,当地村民自发进行村貌环境的改造。经村民之手创作的充满乡土特色的艺术作品给乡村带来了浓墨重彩,成为农民自发进行艺术乡村建设的精彩案例。

如韩国壁画村梨花村。梨花村位于首尔梨花洞一带,依骆山而建,以前是一个贫穷的半山村落。2007年,首尔市政府邀请了70多位知名的艺术家来梨花村进行了一个“骆山公共艺术项目”。短短100天内在梨花村的楼梯、小巷、住宅和墙壁上画上了各种形式的美丽的壁画。梨花壁画村由此诞生,为这个小村庄增添了许多的艺术气息和浪漫气息。

画吸引了大量慕名而来的外国游客和韩国情侣来此参观,拍照,感受这个小村庄独特的风味。

乡村的另一个构成要素:农业,也可以插上艺术的翅膀。借助艺术包装,很多农产品如大米、水果、食品等,摇身一变成为都市时尚人群热捧的纪念商品,甚至是非常高端的商务礼品。农业的价值在艺术的包装下,从“微笑曲线”的底端跃升到顶端,产业升级得以实现。

台湾的大米品牌“掌生谷粒”就是这样的经典案例。大米,这样一种每日出现在我们生活中,如空气般寻常可见的廉价粮食,经过精致的包装,伴随着意味深长的煽情文案,成为台湾一种特色礼品。它的包装袋,从最初淳朴环保风格的牛皮纸包装,到后来民俗风格的农家花布米袋,再到航空信封图案的包装,焕发着新的生机,也带给人不同的感受。而更为关键的是,大米这种粮食作物,变成了情感的象征:母子情、夫妻情、兄弟情、团队情……粮食变成礼品,功能变了,内涵丰富了,随之产生了巨大的商品溢价。

由此可见,艺术与农民、农业、农村共振起来的模式,是推动乡村发展较为理想的模式之一。

尽管艺术给大多数人一种疏离的感觉,但现在艺术并非是少数人才能享有的东西。艺术走进乡村,艺术与乡村旅游相结合,给了艺术更多的实现途径,也给了人们更多接触艺术的机会。另一方面,艺术也为乡村旅游添加了更多活力。

但目前国内的艺术乡村还处于一个摸索的阶段,许多村落的文化传统不仅因为艺术的介入没有得到传承,反而遭到了破坏,或者当地的居民与艺术属于脱离的状态,村落只是成为了艺术者作秀的舞台。所以,艺术与乡村的结合,不仅表现空间的改造,还有艺术的真正融入,融入之后引导乡村自身发生有益的变化,达到重振乡土的目的,使乡村与艺术的碰撞成为一场真正温暖的相遇。

注:图文素材来源网络